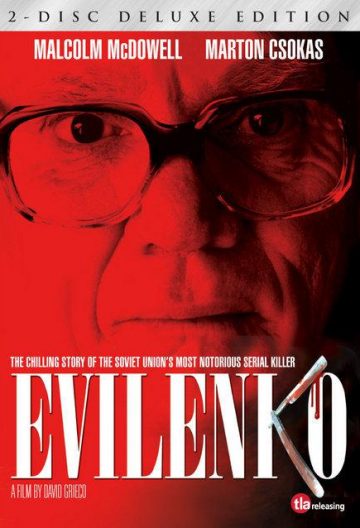

2003年大卫·格里森执导的《罗斯托夫的野兽》以其直面黑暗的勇气和深刻的心理洞察,在犯罪题材电影中独树一帜。这部改编自真实连环杀人案的作品,不仅是对犯罪事实的再现,更是对人性邪恶本质的深刻探讨。影片通过一个精神病学家与连环杀手的对峙,揭示了人性最深处的黑暗。

《罗斯托夫的野兽》以安德烈·奇卡提洛的真实案件为蓝本,展现了苏联时期最臭名昭著的连环杀人案。影片在尊重事实的基础上,通过艺术加工,将这一震惊世界的案件搬上银幕。

影片对犯罪细节的处理既克制又震撼。导演通过暗示和留白的手法,既避免了过度暴力带来的不适,又保持了案件的冲击力。这种处理方式体现了导演的艺术功力和社会责任感。

影片中的叶夫根尼·埃维连科是一个复杂的角色。他既是冷血的杀人恶魔,又是一个具有高智商和艺术修养的个体。这种矛盾的性格特征,为探讨人性邪恶本质提供了丰富的素材。

精神病学家与杀手的对峙是影片的核心。通过两人的对话和心理博弈,影片深入探讨了邪恶的起源和本质。这种对人性黑暗面的剖析,使影片具有了深刻的心理深度。

《罗斯托夫的野兽》对苏联时期的社会环境进行了深刻反思。影片通过展现案件侦破过程中的官僚主义和意识形态束缚,揭示了社会环境对犯罪现象的影响。

影片对司法系统的描写具有强烈的批判色彩。从案件侦破的困难到司法程序的缺陷,每一个细节都暗示着制度的不完善。这种对社会现实的关注,使影片具有了重要的现实意义。

《罗斯托夫的野兽》的成功不仅在于其对真实案件的精彩再现,更在于其对人性邪恶本质的深刻探讨。影片通过一个精神病学家与连环杀手的对峙,揭示了人性最深处的黑暗。在犯罪问题日益受到关注的今天,《罗斯托夫的野兽》的启示意义愈发凸显。它提醒我们:在追求社会正义的同时,不要忽视对人性本质的理解;在惩治犯罪的同时,也要关注社会环境的影响。这种对人性黑暗面的深刻洞察和对社会现实的批判思考,使《罗斯托夫的野兽》成为了一部具有持久艺术价值的犯罪题材经典。

发表评论