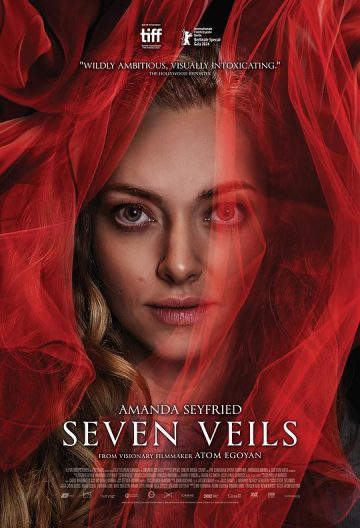

2023年阿托姆·伊戈扬执导的《七层纱》以其层层嵌套的叙事结构和幽暗的精神分析维度,在艺术题材电影中开辟了令人不安的探索路径。这部以理查德·施特劳斯歌剧《莎乐美》为镜像的元戏剧作品,通过一位女导演重排经典歌剧的过程,将舞台与现实、艺术与创伤、凝视与被凝视的辩证关系推向令人窒息的强度,在七重叙事面纱之下,暴露出创作欲望与心理创伤的共生关系。

影片开场即呈现一个精妙的双重舞台:剧院舞台上的《莎乐美》排练与主角珍妮心理剧场的记忆闪回同步展开。伊戈扬标志性的多层画框构图——监控屏幕中的排练影像、化妆镜中的反射、记忆中的童年画面——构成对”七层纱”意象的视觉转译。当现实中的导演指令与潜意识中的父亲声音逐渐混同,影片揭示了艺术创作如何成为创伤的代偿性重演。

歌剧《莎乐美》本身的叙事与珍妮的个人史形成危险的共振。施特劳斯笔下那个以舞蹈换取施洗约翰头颅的公主,与试图通过艺术掌控童年阴影的导演构成镜像关系。影片中排练”七层纱舞”的段落尤其令人不安——每个舞步的调整既是艺术选择,也是心理防御机制的具象化。

影片对”导演凝视”的解构具有福柯式的权力分析。当珍妮通过数十块监控屏幕审视每个演员时,这种全景敞视主义的监督技术暴露了艺术创作中隐含的控制暴力。有趣的是,这种凝视最终反噬凝视者——摄影机逐渐揭示珍妮自己始终处于某个看不见的视角的监视下,暗示创伤记忆如何持续规训着幸存者。

歌剧演员与角色关系的处理极具深意。饰演莎乐美的女高音既是珍妮的艺术媒介,又是她的竞争对手与心理投射。两人在化妆间的对峙场景中,那些关于”如何表演欲望”的指导,逐渐演变为对真实欲望的残酷剖析,模糊了表演理论与心理治疗的界限。

影片核心张力在于艺术创作与心理治疗的悖反关系。珍妮通过重构父亲生前未完成的《莎乐美》制作来”解决”童年创伤,这种行为本身恰如莎乐美执着于施洗约翰被斩首的头颅——试图通过控制创伤符号来掌控创伤本身。心理医生办公室的场景与排练场的交叉剪辑,暗示这种艺术治疗可能只是更精致的自我欺骗。

道具头颅的特写镜头构成全片最富冲击力的视觉母题。从歌剧中的圣约翰头颅道具,到珍妮父亲的头骨CT影像,再到童年照片中被墨水遮盖的面容,这些”不完整的头”串联起一个关于记忆篡改与情感埋葬的隐秘叙事。当珍妮最终亲吻舞台上的道具头颅时,这个动作既是对原著的忠实再现,也是对乱伦欲望的惊悚确认。

伊戈扬打破传统闪回的线性处理,采用声画错位的记忆拼贴。某段乐队排练的施特劳斯音乐可能突然切入童年场景,而父亲的台词会从演员口中意外复现。这种叙事策略创造出精神分析式的自由联想效果,迫使观众如分析师般拼凑被压抑的记忆真相。

影片结局的舞台事故场景将元叙事推向极致。当真实的血替代舞台假血,当演员的尖叫打破表演框架,艺术与生活的界限彻底崩塌。这个充满争议的处理不是技术失误,而是伊戈扬对艺术本质的终极追问:当创伤被过度审美化,我们是否在重复莎乐美的错误——将真实痛苦转化为可供消费的奇观?

《七层纱》在声音设计上实现了革命性突破。施特劳斯的原谱被拆解重组,某些乐段通过剧院监控系统的劣质扬声器播放,另一些则转化为角色的耳鸣式主观音响。当珍妮的童年尖叫与莎乐美的高音咏叹形成不和谐对位时,音乐完成了从艺术表达转为心理症状的诡异蜕变。

影片的灯光设计同样值得载入电影史册。舞台灯光与心理空间的相互渗透创造出令人窒息的视觉效果——某个时刻,我们会突然发现排练场的顶光与童年地下室的光线完全一致,这种视觉暗示揭示了记忆如何塑造我们的感知框架。

《七层纱》最终成为一部关于艺术创作原罪的忏悔录。当最后一个镜头中,摄影机缓缓拉开,揭示整个叙事可能只是某位”更高级导演”的排练时,伊戈扬将批判矛头指向电影机制本身:我们是否都是某种宏大叙法的演员?在层层剥开七层叙事面纱后,观众惊觉最底层的”真实”可能仍是另一层面纱。这种自反性的叙事陷阱,恰恰呼应了精神分析的基本洞见:创伤没有终极真相,只有无尽的阐释循环。影片留给我们的不是一个答案,而是一个警告:当艺术试图揭开所有面纱时,它可能只是在制造更精致的遮蔽物。

发表评论