一、叙事结构:失控与重建的双重奏

影片采用典型的“公路片”节奏,前半段以安迪被妻子抛弃后的混乱生活为轴心,堆积大量荒诞场景(如双胞胎的恶作剧、与成年女儿的冲突),通过夸张的喜剧手法消解传统父权形象。后半段转向缓慢的情感沉淀,安迪在女儿引导下重新学习育儿,最终以一场“家庭会议”完成和解。这种结构呼应了导演荷莉·迈耶斯-舒耶早期作品《再次回家》中对家庭关系的解构与重建。

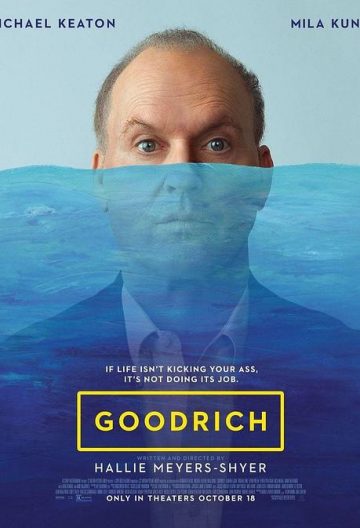

二、表演艺术:基顿的“失败者”哲学

迈克尔·基顿贡献了职业生涯中最具层次感的表演。他通过细微的肢体语言(如颤抖的双手、躲闪的眼神)刻画了一个既滑稽又心碎的失败父亲形象。与米拉·库尼斯饰演的女儿形成鲜明对比:后者以冷静的理性解构父亲的脆弱,而基顿则将角色的笨拙转化为一种近乎悲剧的可爱。这种表演张力使影片超越了一般家庭喜剧的范畴。

三、社会隐喻:后现代家庭的困境

影片隐晦批判了中年男性的情感无能。安迪对第二任妻子的依赖、对女儿的心理啃老,均折射出现代社会中“巨婴式”父权的普遍存在。而女儿角色(卡门·艾乔戈饰)则代表新一代女性对家庭责任的重新定义——她拒绝成为父亲的救世主,而是通过“不干预”促使其成长。这种代际博弈暗合了当代家庭关系的演变趋势。

四、风格争议与导演野心

部分观众认为影片喜剧桥段过于依赖屎尿屁笑点(如双胞胎将金鱼冲入马桶),削弱了主题深度。但导演通过大量手持摄影与自然光效,将荒诞场景拍出纪录片般的真实感,这种风格杂糅恰恰凸显其试图平衡商业性与作者表达的野心。

五、结语:一部被低估的成长寓言

《古德里奇》以6.4的豆瓣评分(截至2025年)证明其尚未被主流影评充分重视。然而,它用110分钟完成了一次对中年危机的诗意解构——真正的成长始于承认自己的无能,而爱是唯一的救赎。

发表评论