孤岛镜像中的文明溃败

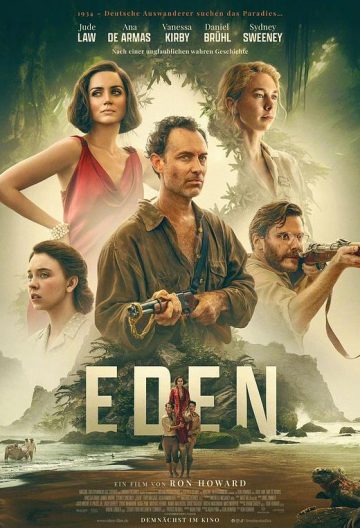

朗·霍华德执导的《伊甸》(Eden, 2024)以1930年代加拉帕戈斯群岛的真实悬案为蓝本,通过三组人物的荒岛求生实验,构建了一部关于文明伪装与人性暴力的现代寓言。裘德·洛饰演的里特尔博士试图在此建立“进化者乌托邦”,却最终沦为自身理想的牺牲品。影片以120分钟的叙事跨度,完成了一次对现代性危机的影像化解剖。

一、叙事结构:从乌托邦幻想到反乌托邦崩塌

影片采用三段式结构,层层递进地解构“伊甸”神话:

理想主义奠基(0-40分钟):里特尔博士与妻子多拉(凡妮莎·柯比饰)率先登岛,以“逃离现代文明”为名构建乌托邦。导演通过对称构图与柔光摄影,塑造出虚假的田园牧歌。

闯入者扰动(40-80分钟):威特默一家(西德尼·斯威尼、丹尼尔·布鲁赫饰)与男爵夫人(安娜·德·阿玛斯饰)相继登岛,物资争夺与权力博弈打破平衡。男爵夫人的“沙滩拥吻”戏码成为暴力前奏,其舞女出身被隐喻为消费主义对原始理想的侵蚀。

人性审判(80-120分钟):悉尼妹的荒岛分娩戏(手持镜头+特写)将生存压力推向极致,而结尾的“家庭会议”则以留白手法暗示文明规训的失效。

二、表演与角色:群像戏中的符号化表达

里特尔博士:裘德·洛通过颤抖的双手与神经质的独白,刻画了一个被理想异化的“现代先知”。其书房场景(堆叠的手稿与熄灭的油灯)暗示知识体系的破产。

男爵夫人:安娜·德·阿玛斯的表演充满危险魅力,红唇特写与蛇形耳环强化其“诱惑者”形象,最终沉海结局构成对殖民美学的反讽。

悉尼妹:从娇妻到“战神母亲”的转变,其分娩戏(铁叉、野狗、暴雨)成为全片最震撼的蒙太奇段落,生理痛苦与心理觉醒形成互文。

三、视听语言:自然主义与象征主义的博弈

摄影:霍华德大量使用自然光与广角镜头,加拉帕戈斯的火山岩地貌被处理为“创世舞台”,而暴风雨夜袭戏的红色滤光则预示暴力降临。

配乐:电子脉冲音效与管弦乐交替出现,模拟文明与野性的拉锯。里特尔博士写作时的寂静与男爵夫人宴会时的爵士乐形成尖锐对比。

道具符号:录像带(现代文明物证)、驴子(农耕文明象征)、枪械(暴力工具)构成三重隐喻,在结尾焚烧场景中完成闭环。

四、争议与局限:理想主义者的妥协

尽管影片阵容豪华(奥斯卡级班底+新生代演员),豆瓣6.9分显示其未能完全兑现潜力:

节奏失衡:前50分钟铺垫冗长,男爵夫人登场后的戏剧冲突又过于急促。

主题模糊:对里特尔博士的心理学研究一笔带过,削弱了“思想实验”的严肃性。

女性角色:凡妮莎·柯比的表演空间被压缩,多拉从“追随者”到“旁观者”的转变缺乏足够说服力。

结语:一部未完成的现代启示录

《伊甸》的价值不在于提供答案,而在于抛出问题:当文明的面具被烈日灼穿,我们是否比原始人更接近“人”的本质?影片的留白结局——录像带是否被销毁?谁该为罪行负责?——迫使观众直面道德的相对性。霍华德以这部作品证明,真正的恐怖不是荒岛的野兽,而是文明人心中苏醒的兽性。

发表评论