当法律铁腕遭遇肉身衰败

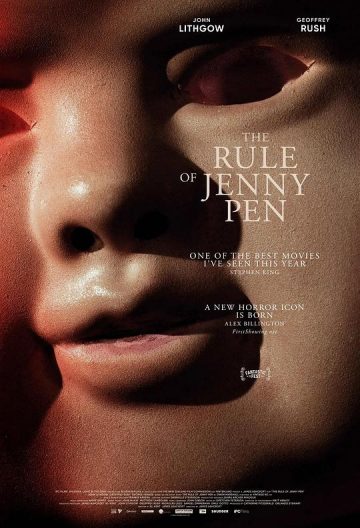

《珍妮潘的规则》(The Rule of Jenny Pen, 2024)以新西兰导演詹姆斯·阿什克罗夫特标志性的冷峻美学,将镜头对准养老院这一被主流叙事忽视的”人性实验室”。影片通过法官斯特凡·莫滕森(杰弗里·拉什饰)中风瘫痪后被迫入住养老院的遭遇,构建了一个关于权力丧失、身份认同与暴力异化的三重隐喻。这部2024年芝加哥国际电影节展映作品,以103分钟的紧凑叙事,完成了一次对现代文明社会隐性暴力的病理学解剖。

一、权力结构的崩塌与重构

1.1 从司法权威到”被审判者”

斯特凡法官曾以”没有狮子的地方,鬣狗制定规则”的论断统治法庭,却在一次庭审中因脑出血失去对身体的控制权。导演通过对称构图强化这种权力反转:当斯特凡在法庭上高坐审判席时,镜头采用低角度仰拍;而在养老院,他被固定在轮椅上的俯拍镜头则暗示其权威的彻底瓦解。这种视觉语言的变化,与片中反复出现的”珍妮潘”玩偶形成互文——这个本应用于痴呆症治疗的器具,在克里利(约翰·利思戈饰)手中成为施加暴力的工具,正如法律程序在丧失道德约束后异化为压迫机制。

1.2 养老院作为微型社会模型

皇家松树养老院被设计成现代社会的极端缩影:表面上遵循医疗规范,实则是权力真空地带。夜间工作人员的缺失、老人们被迫共享空间的困境,共同构成福柯式”规训社会”的老年版本。斯特凡与退役橄榄球明星托尼的冲突,实质是两种权力范式(智力权威与体能优势)在衰老面前的平等失效。

二、表演艺术:拉什与利思戈的镜像对决

2.1 杰弗里·拉什的”破碎感”表演

拉什通过微表情与肢体控制,精准刻画了斯特凡的认知失调:当他说出”这只是暂时的”时,抽搐的嘴角与僵硬的右手暴露出自我欺骗。最具张力的是法庭闪回场景——他在意识模糊中仍试图维持法官姿态,却连法槌都握不住,这种表演层次获得芝加哥影评人协会的高度评价。

2.2 约翰·利思戈的”温柔恐怖主义”

利思戈饰演的克里利颠覆了传统反派形象。他最初以慈祥老人面貌出现,用”珍妮潘”玩偶进行”治疗性游戏”,直到暴露出系统性虐待倾向。这种渐进式表演让观众逐渐意识到:恐怖不仅存在于显性的暴力,更在于制度性冷漠对恶行的纵容

三、叙事策略与哲学追问

3.1 非线性叙事的伦理重量

影片采用碎片化闪回揭示斯特凡的过去:他对恋童癖案件的严苛判决,实则是用法律暴力补偿自己早年丧子之痛。这种叙事结构迫使观众重新评估”正义”的边界——当司法者以绝对理性之名行惩罚之实时,其行为本身是否构成另一种暴力?

3.2 “珍妮潘”作为存在主义符号

玩偶的木质关节在特写镜头下呈现机械般的冰冷感,象征被工具化的人性。克里利用其制定”规则”的过程,恰如社会通过制度将个体异化为执行者。斯特凡最终用残存的右手砸碎玩偶的镜头,可解读为对体制化暴力的最后反抗。

结语:一部超越恐怖类型的社会寓言

《珍妮潘的规则》的惊悚元素最终服务于对现代性的批判。当斯特凡在养老院铁窗前凝视落日时,镜头以长达12秒的静默完成对生命尊严的终极叩问——在高度组织化的文明社会中,我们是否都成了某种意义上的”珍妮潘”?

发表评论