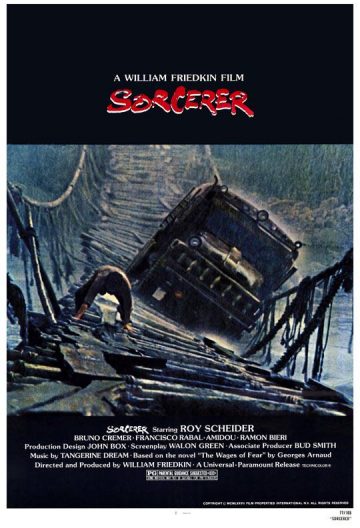

威廉·弗莱德金1977年的《千惊万险》(Sorcerer)是一部被低估的公路惊悚经典,改编自亨利-乔治·克鲁佐1953年的《恐惧的代价》,以四名罪犯运送硝化甘油穿越拉丁美洲的冒险为核心,探讨人性救赎与极端环境下的生存博弈。影片虽因与《星球大战》同日上映遭遇票房失败,但其粗粝的影像风格与哲学内核,使其成为邪典电影史上的重要文本。

一、叙事结构:三段式救赎与道德困境

影片采用经典的三幕式结构:

堕落与集结:四名边缘人(包括越战老兵、前囚犯等)因各自罪行被迫合作,背景通过闪回碎片化呈现,强化角色破碎感。

旅程中的异化:卡车过桥场景(全片高潮)以16分钟无剪辑长镜头呈现,物理空间的危险隐喻精神层面的崩溃。

伪救赎与虚无:最终抵达目的地时,角色并未获得传统意义的救赎,反而在硝化甘油爆炸中走向毁灭,解构了“冒险即重生”的浪漫主义。

二、视听语言:现实主义的暴力美学

摄影与调度:

弗莱德金使用手持摄影与自然光效,如波士顿车祸场景的晃动镜头,增强临场感。

中美洲村庄卸焦尸的俯拍镜头,以沉默的黑色幽默批判战争创伤。

声音设计:

电子乐先驱Tangerine Dream的配乐,用机械音效强化角色内心的疏离感。

奥斯卡提名音效(如轮胎爆裂声)精确还原卡车失控的物理质感。

三、社会隐喻:后越战时代的美国创伤

角色符号化:

罗伊·谢德饰演的Dominguez代表被体制抛弃的越战老兵,其偏执狂特质反映美国社会的集体PTSD。

拉丁美洲丛林作为“他者”空间,映射美国对第三世界的隐性剥削。

历史语境:

1977年正值美国经济滞胀期,影片通过角色的绝望挣扎,暗喻资本主义系统的结构性危机。

四、争议与再评价

与《恐惧的代价》的对比:

原版侧重命运无常,弗莱德金版更强调个体罪责,如Dominguez的忏悔独白被影评人批评“过于说教”。

时代误判:

当时观众期待《星球大战》式的娱乐,而本片长达20分钟的过桥戏被诟病“节奏拖沓”,如今被视为类型片突破。

结语:一部被时间认证的杰作

《千惊万险》以121分钟的凝练叙事,完成了一次关于暴力、救赎与存在的终极拷问。其价值在48年后愈发清晰——它不仅是公路片的巅峰,更是20世纪70年代美国文化焦虑的精准切片。

发表评论