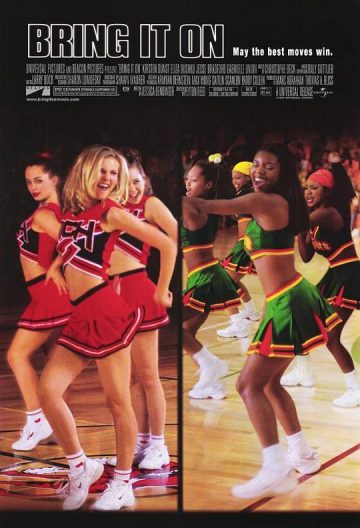

魅力四射,英文名为Bring It On,是2000年上映的美国喜剧电影。

青春、竞争与文化隐喻的多维解构

1. 引言:一部定义青春喜剧范式的里程碑

2000年上映的《魅力四射》由佩顿·里德执导,克尔斯滕·邓斯特、艾丽莎·杜什库、加布里埃尔·尤尼恩主演,以啦啦队竞技为外壳,包裹了关于青春成长、文化挪用与种族隐喻的深层叙事。影片以1800万美元成本斩获全球9043万美元票房,成为青春喜剧的经典之作,并衍生出6部续集,奠定了啦啦队题材的商业价值与文化影响力12。以下从叙事结构、主题批判、导演风格、影史定位四个维度展开分析。

2. 叙事结构:抄袭丑闻与双重救赎的戏剧张力

影片主线围绕圣地亚哥托罗队(白人为主)与东康普顿克罗佛队(黑人为主)的啦啦队竞争展开。核心冲突始于托罗队新任队长多伦斯(邓斯特饰)发现队伍引以为傲的舞步实为前任队长抄袭克罗佛队的成果。这一设定巧妙构建了双重危机:

影片通过平行剪辑呈现两队备战过程:托罗队在富裕社区靠家长赞助购置装备,克罗佛队则通过洗车筹款。决赛场景中,导演刻意让托罗队以“原创性不足”屈居亚军,而克罗佛队虽未夺冠却赢得全场尊重,颠覆传统励志片的“胜利叙事”,暗示真正的成长在于承认错误而非功利性成功。

3. 主题批判:啦啦队竞技背后的文化政治

3.1 隐性种族主义的解构

影片通过啦啦队文化映射美国社会的种族张力。托罗队前任队长对克罗佛队舞步的抄袭,隐喻白人主流文化对黑人文化的掠夺性挪用。克罗佛队长伊西斯(尤尼恩饰)的愤怒台词“你们偷走的不仅是动作,是我们的灵魂”直指文化剥削的核心。值得注意的是,导演并未简单将冲突归结为黑白对立,而是通过多伦斯主动向伊西斯道歉并协助其参赛,提出“承认历史不公→合作修复”的进步路径。

3.2 青春片类型的社会化升级

与传统青春片聚焦恋爱或校园霸凌不同,《魅力四射》将啦啦队竞技塑造为微观社会:

4. 导演风格:佩顿·里德的作者性表达

佩顿·里德以《蚁人》系列闻名,但其早期作品已显露出对“边缘群体赋能”主题的偏好。《魅力四射》中,他采用两种标志性手法:

5. 影史定位与争议

5.1 啦啦队电影的范式革新

《魅力四射》之前,啦啦队题材多作为校园片的背景元素(如《油脂》)。本片首次将其提升为叙事核心,并开创“竞技+社会议题”的子类型,直接影响后续《完美音调》《啦啦队恶女》等作品。其商业成功还推动ESPN于2003年创办全美啦啦队锦标赛直播,使该运动进入主流视野。

5.2 争议:娱乐性对严肃议题的消解

部分影评人批评影片对种族问题的探讨流于表面。如克罗佛队的贫困处境被简化为“筹款蒙太奇”,而托罗队的特权阶层始终未受实质性惩罚。但支持者认为,这种“轻处理”恰是青春片的智慧——通过娱乐外壳引导青少年观众思考复杂议题。

6. 结语:一场跨越24年的文化对话

《魅力四射》的价值远超其类型标签:它既是千禧年青春文化的鲜活标本,亦提前预警了文化挪用、种族平等、女性赋权等当代议题。当2024年洛杉矶公立学校将本片列入“批判性种族理论”教学案例时7,证明其已从爆米花电影升格为社会文本。正如影评人所述:“最好的青春片从不只关于青春,而是让成人社会在镜中看见自己的傲慢与偏见。”

发表评论