高空密闭空间的暴力诗学与类型困局

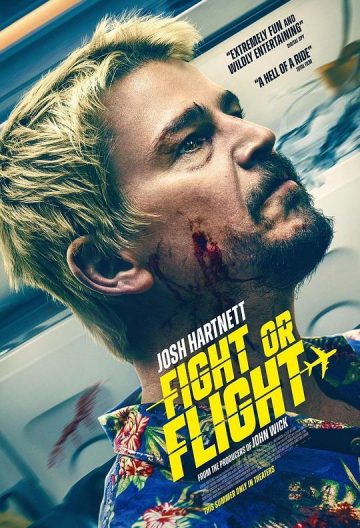

詹姆斯·马迪根执导的《飞速追杀》以一架跨洋航班为舞台,将特工卢卡斯(乔什·哈奈特饰)与全机杀手的对抗拍成一场兼具窒息感与荒诞性的暴力狂欢。影片以1800万美元成本斩获近亿美元票房,成为2025年动作片领域的黑马,却也因叙事失衡与逻辑漏洞引发争议。以下从四个层面展开剖析。

一、空间暴力美学:物理限制下的创意突围

导演最大胆的尝试在于将机舱转化为杀戮装置:

道具异化:氧气面罩绞杀、餐车撞击、座椅弹簧弹射等设计,将日常物品转化为致命武器,延续《疾速追杀》系列的“工具暴力”传统,却因高空环境增添荒诞感。

生理压迫:低氧环境下的喘息声与摇晃镜头强化眩晕感,尤其机舱破洞吸人段落通过实景风洞拍摄,呈现真实物理冲击。

然而,动作戏的密集堆砌(125分钟内18场打斗)挤压了叙事空间,多数场景依赖重复的“割喉-枪击-飞踹”三板斧,缺乏《疾速追杀》中“枪斗术”的技术层次。

二、角色塑造:英雄解构与工具人陷阱

卢卡斯的“不完美性”:哈奈特通过颤抖双手、踉跄步伐塑造“会受伤的特工”,如误服毒蛙毒液后狼狈作战,打破传统动作英雄的无敌光环。但角色背景仅用“因正义感揍甲方遭追杀”的台词草草交代,动机单薄。

反派降智阴谋:幕后黑手亨特为夺取黑客设备竟击穿飞机油箱,此举动直接威胁自身生存,与其“精密算计”人设矛盾。

女性角色的刻板化:武当女道士持剑对抗枪械的桥段未结合武术精神,沦为“神秘东方力量”的猎奇展示。

三、类型杂糅的得与失

影片试图融合多种类型元素:

悬疑铺垫:邻座老妇毛线针藏刀、商人公文包弹出电锯等设计,初期营造“猜凶手”氛围。

黑色幽默:飞行员边躲避流弹边幻想主演“汤姆·汉克斯式英雄电影”,乘客在枪战中索要毛毯,荒诞感接近《子弹列车》。

但类型切换生硬,尤其结局开放式收尾为续集留白,却因主线漏洞过多难以唤起期待。

四、工业缺陷与文化争议

技术失误:中文字幕时有时无、语义混乱(如“燃料泄漏”译作“情感泄漏”),物理逻辑崩坏(舱体破损后自动修复)。

文化挪用:印度黑客“幽灵”被塑造成解放童工的圣母形象,而泰国航班中无泰国空乘,暴露好莱坞对亚洲文化的简化处理。

结语:一场未完成的类型实验

《飞速追杀》以高空密闭空间的新鲜设定证明了动作片的创意潜力,却因剧本潦草与工业流水线思维沦为“爽感先行,深度滞后”的典型。当卢卡斯最终与幽灵跃入未知的云层,影片自身也像那架失控的航班——充满可能性,却未能平稳着陆。

发表评论