一场跨越文明与荒野的救赎之旅

引言:被遗忘的读报人与失语者的相遇

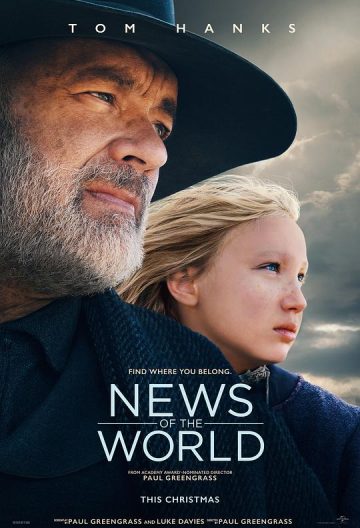

保罗·格林格拉斯执导的《世界新闻》以1870年美国内战后的得克萨斯州为背景,讲述了退伍军官基德上尉(汤姆·汉克斯饰)护送被印第安人抚养长大的女孩乔安娜(海伦娜·泽格尔饰)回家的故事。影片通过“读报人”这一特殊职业,将新闻传播、文化冲突与个体救赎交织,呈现了一部不同于传统西部片的诗意寓言。

一、叙事结构:双线并行的文明拓荒

新闻作为文明的火种

基德上尉的读报行为被赋予象征意义:他不仅传递信息,更在闭塞的西部小镇播撒民主与启蒙的种子。影片中艾拉斯郡的段落尤为深刻——当地地头蛇试图用虚假宣传控制民众,而基德通过讲述矿工抗争的新闻,激发民众对自由的渴望。这一情节暗喻南北战争后美国社会思想割裂的现实,新闻成为打破愚昧的武器。

乔安娜的身份困境

乔安娜作为文化夹缝中的“异乡人”,其语言(基奥瓦语与德语的混杂)、行为(拒绝穿鞋、夜间潜行)均体现两种文明的冲突。影片未简单将其塑造为被拯救者,而是通过她多次逃跑、最终选择回归白人社会的挣扎,探讨文化认同的复杂性。

二、表演艺术:沉默与克制的力量

汤姆·汉克斯的“减法表演”

汉克斯摒弃了《阿甘正传》中的外放情感,以微驼的背部、缓慢的语速塑造一个身心俱疲的老兵。他在读报时刻意压低嗓音,仿佛新闻本身才是主角,而自己只是传递真相的媒介。

海伦娜·泽格尔的野性张力

泽格尔通过肢体语言(如蜷缩睡姿、警惕的眼神)展现乔安娜的“非人化”特质。她与汉克斯的对手戏充满化学反应:一场篝火旁模仿基德读报的哑剧,既是文化模仿,也是对“父亲形象”的无意识渴望。

三、历史隐喻:西部神话的解构与重建

对传统西部片的颠覆

影片拒绝浪漫化西部拓荒:基德的左轮手枪几乎无用武之地,最大危机来自白人暴徒而非印第安人;荒漠场景的冷色调摄影(区别于《黄金三镖客》的暖黄)强调生存的残酷。

种族议题的隐晦表达

乔安娜被印第安人收养的设定,暗示文化融合的可能性,但影片未回避暴力历史——她的亲生父母死于部落袭击,而收养她的印第安家庭最终被美军剿灭。这种矛盾性避免了对种族问题的简化处理。

四、争议与局限

女性角色的工具化

乔安娜的成长线服务于基德的救赎,其最终回归白人社会的结局被批评为“文明驯化野蛮”的保守叙事。

类型杂糅的失衡

动作戏(如马车追逐战)与文艺片节奏的割裂,削弱了主题的统一性。

结语:一封写给失语时代的情书

《世界新闻》的价值在于它超越了西部片的类型框架,以基德和乔安娜的羁绊,叩问何谓“家园”。当两人分别时,乔安娜用德语说出“再见”,而基德继续走向下一个需要新闻的小镇——这一刻,语言不再是隔阂,而是文明的火种,照亮了重建中的美国。

发表评论