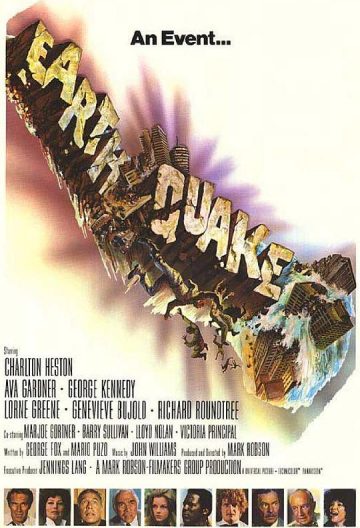

灾难叙事的史诗化尝试

作为1970年代好莱坞灾难片的代表作,《大地震》以旧金山大地震为背景,通过建筑学家马丁·希利(查尔登·海斯顿饰)的视角,将自然灾害转化为人类对抗命运的史诗。影片开创性地使用微型模型与早期特效技术还原城市坍塌场景,其”地震横波”特效在1974年奥斯卡斩获最佳视觉效果奖,成为灾难类型片的技术标杆。导演马克·罗布森通过交叉剪辑手法,将地震瞬间的破坏力与消防员、救援人员的行动并置,形成灾难叙事的双重张力。

人性光辉的集体群像

影片突破个人英雄主义框架,构建了多元立体的救援者群像:坚持关闭煤气阀门的消防队长(詹姆斯·柯本饰)、冒险关闭泄洪闸门的工程师(阿娃·加德纳饰),以及自发组织救援的市民群体。这种集体主义叙事在冷战背景下具有特殊的时代隐喻,将自然灾害上升为人类文明存续的终极考验。特别值得注意的是对黑人工程师查尔斯(路易斯·戈塞特饰)的刻画,其专业素养与种族身份的并置,隐含着对当时社会现实的批判。

类型突破与时代局限

作为首部聚焦地震题材的商业大片,其科学顾问团队包括加州理工学院地震学专家,使地质现象呈现具备学术严谨性。但受制于1970年代特效水平,部分场景(如金门大桥断裂)仍显粗糙,叙事节奏也因多线并进稍显凌乱。影片结尾强制性的”大团圆”结局遭到影评人诟病,被指削弱了灾难片的现实批判性,这种处理方式恰与同年上映的《教父2》形成鲜明对比。

灾难美学的范式价值

该片确立的”科学灾难片”范式直接影响后续《龙卷风》《后天》等作品:既需展现自然力的不可抗拒,又要强调人类理性的应对价值。其对城市基础设施脆弱性的警示,在当代气候变化背景下更显前瞻意义。虽然叙事深度不及同期的《唐人街》,但其开创性的类型实践,仍使其成为灾难电影史上的里程碑。

发表评论