文化符号的拼贴实验与情感速食化

作为2025年Netflix暑期档重磅作品,《我的牛津岁月》呈现典型的美式文化殖民逻辑。导演艾恩·莫里斯将牛津大学解构为明信片式场景集合:划船比赛与黑袍晚宴沦为旅游宣传片素材,诗歌朗诵蒙太奇取代真实学术交流,多发性骨髓瘤的绝症设定被包装成Instagram滤镜下的”凄美艺术”。这种将英伦文化符号真空抽离的创作手法,暴露出流媒体时代爱情片的根本矛盾——算法驱动的情怀量产与人文深度的不可调和性。

叙事失衡中的角色坍缩

影片存在严重的性别叙事倒置:拉丁裔女主安娜的成长线(华尔街理想与诗歌梦的抉择)被男主詹姆的绝症悲情全面吞噬。当安娜怒吼”我的崩溃我作主”时,其移民背景带来的阶级焦虑已被简化为恋爱脑选择;而詹姆”放弃治疗”的贵族式悲剧,实则延续《遇见你之前》的”残缺精英男性救赎”套路。更值得警惕的是,关键情感转折依赖河畔划船、古堡偷情等罐头场景拼接,导致角色弧光断裂为碎片化”高光时刻”合集。

跨文化对话的伪命题

电影试图通过美式女主与英伦教授的碰撞探讨文化融合,却陷入双重刻板印象:安娜将炸鱼薯条听作”炸鸭”的低级笑料,对应詹姆”用纽约活力激活维多利亚诗歌”的殖民话语。这种虚假对话最终滑向文化消费主义——牛津学子集体观看《Naked Attraction》的荒诞设定,犹如好莱坞对英伦精英教育的意淫式重构。当影片用塞纳河畔、波塞冬神庙等欧洲地标完成”临终旅行”蒙太奇时,其文化猎奇本质已昭然若揭。

流媒体美学的临界点

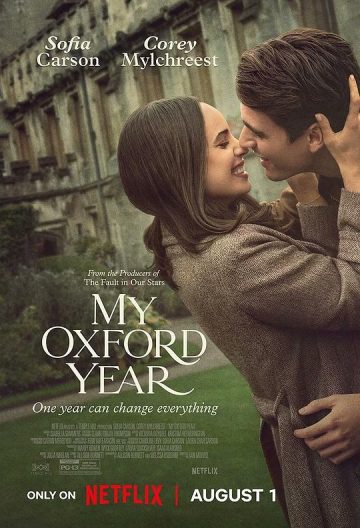

索菲亚·卡尔森与科里·迈尔彻的30cm身高差营造出精准的”性张力数据”,黑袍学院与绝症咳血的视觉奇观达到Netflix标准阈值。但当算法将T.S.艾略特诗句、罗德奖学金等元素简化为”精英感”调味剂时,影片彻底沦为文化拼贴的僵尸——正如影评人所述:”这是用大数据炖煮的英式下午茶,茶叶袋里装的却是星巴克咖啡粉”。在2025年全球流媒体同质化加剧的背景下,该片或许标志着工业浪漫主义已触达创意天花板。

发表评论