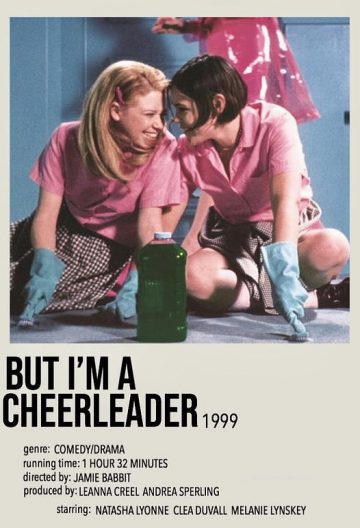

当彩虹旗飘扬在粉红地狱的废墟上,当啦啦队花球碎裂成身份解放的彩纸——这部1999年的邪典经典,用糖衣炮弹轰开了异性恋正统主义的铜墙铁壁

导演詹米·巴比特构建了一个超现实恐同实验室:

粉红刑房:蕾丝床帐与束身衣同质,芭比娃娃被钉在十字架上

性别表演课堂:男孩学习钻木取火(阳刚气质),女孩练习插花(生育仪式)

家庭关系沙盘:用塑料小人重演“正常”家庭,暴露出中产阶级家庭剧的虚伪性

这种将矫正治疗荒诞化的手法,实则是对性别规训的祛魅手术。当主角梅根(娜塔莎·雷昂 饰)被迫在“男性气质”与“女性气质”货架间进行选择时,超市货架的视觉隐喻揭露了性别身份的消费主义本质。

影片开创性的糖果色恐怖美学:

同性恋“毒素”被视觉化为荧光绿黏液

矫正营围栏涂着甜蜜的马卡龙色

地狱幻象中出现拖着婚纱链球的同性恋新娘

最革命性的当属身体感知的重塑训练:当梅根首次意识到对女生的渴望时,镜头聚焦她舔舐的冰淇淋——奶油融化滴落的过程,与异性恋教练教导的“正确性快感”(与男生接吻时想象烤面包)形成感官对抗。这种将欲望物质化的电影语言,打破了主流电影对酷儿情欲的不可见化处理。

梅根的中产家庭本身就是小型矫正机构:

母亲发现女儿同性恋倾向的“证据”:女运动员海报、 Melissa Etheridge唱片

父亲用高尔夫球杆演示“正确”的直立姿势

家庭晚餐时,粉红色肉排被切成立方体(规训的几何学)

当父母在观察室透过单面镜监视矫正过程时,这个福柯式全景监狱意象揭示了:家庭才是最早的性别矫正营,所谓“为你好”的关爱本质上是暴力监控的糖衣版本。

影片颠覆性地将酷儿愉悦政治推向高潮:

在伪装异性恋约会中,两位女生通过共享草莓奶昔完成初次调情

逃离矫正营时偷走的不是钱财,而是一箱象征禁忌快感的彩虹糖果

终极反抗不是悲壮的出柜宣言,而是在汽车旅馆床垫上欢快地弹跳

这种“快乐革命”哲学最体现在结尾:当主角们将矫正营改造成酷儿派对现场,原本用于性别分离的蓝粉灯光,此刻交融成紫色舞池光影——被规训的色彩反过来成为庆祝差异的工具。

尽管1999年上映时被主流忽视,《啦啦队长》却通过地下录像带与大学影展成为千禧年酷儿文化密码。其开创性的“粉红恐怖”美学直接影响后来的《酷儿恐怖电影》《亢奋》等作品,而将矫正治疗荒谬化的手法,更在现实中助推了美国禁止性倾向矫正治疗的运动。

当今日观众重看梅根用啦啦队口号呐喊“我不是异性恋!我不是同性恋!我只是我!”时,会惊觉这部看似无厘头的喜剧,早已预言了当下性别认同的去标签化运动。那些砸向矫正营负责人的彩虹蛋糕,最终穿越二十余年时光,砸碎在当今仍试图定义“正常”的社会规训之墙上——正如导演巴比特所说:“有时候,最有效的反抗就是笑着把整个荒谬系统变成一场派对。”

发表评论