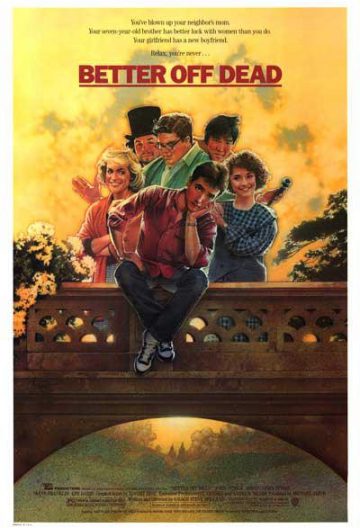

一、时代镜像:泡沫经济下的青年精神图景

1985年的美国正经历消费主义狂欢与存在主义焦虑的双重撕裂。影片通过高中生Rick的视角,将这种矛盾具象化为一场荒诞的死亡游戏——他因暗恋女孩Linda而策划的校园谋杀计划,实则是用黑色幽默解构冷战末代青年的精神困境。导演约翰·库萨克以夸张的爆炸头、霓虹色调的校服和MTV式快剪镜头,精准捕捉了里根时代青少年在物质丰裕与意义缺失间的悬浮状态。

二、叙事实验:后现代拼贴与元电影意识

影片打破传统成长叙事框架,采用多重嵌套结构:Rick的幻想剧本、电视节目插播、甚至角色直接对镜头吐槽,形成对好莱坞类型片的戏谑模仿。这种自我指涉的叙事策略,恰如1985年电影产业在技术革新与商业保守主义间的摇摆——既拥抱《回到未来》式的科幻热潮,又保留着对B级片美学的怀旧。

三、文化隐喻:青春暴力的符号化表达

片中反复出现的死亡威胁实则是青春期焦虑的转喻。当Rick在课堂朗读《洛丽塔》片段时,台词她可以堕落,但必须是我的选择暴露出权力关系的倒置。而最终未实施的谋杀计划,暗示着80年代青年对暴力叙事的清醒认知:他们更擅长用冷笑话消解残酷,正如影片用《猛鬼街2》的观影桥段完成对恐怖类型的祛魅。

四、美学遗产:从《早餐俱乐部》到《死侍》

本片开创的问题青少年亚类型直接影响后续作品:多兰《只是世界尽头》的压抑情感处理在本片已现雏形,而《死侍》的打破第四面墙式幽默亦可追溯至此。其16mm胶片拍摄的颗粒感与电子配乐的碰撞,更成为独立美学的标杆。

结语:一场未完成的成人礼

《再见人生》的伟大之处,在于它拒绝提供廉价救赎。当片尾Rick扔掉手枪奔向夕阳时,我们看到的不是英雄主义,而是一代人对成长阵痛的诚实记录——正如1985年的文化记忆,永远介于天真与世故之间。

发表评论